招 标 需 求

1.1项目建设内容:2019年度渔业岸台基站建设

1.2项目资金来源及最高限价:全部申请国家柴油补贴改革款专项转移资金支持,最高限价:250万元,

1.3建设单位

宁波市海洋与渔业信息监测中心。

宁波市海洋与渔业信息监测中心主要职责:海洋与渔业经济运行监测与评价;渔港渔船安全监管与安全救助信息服务;海洋防灾减灾与应急指挥服务;信息化建设规划编制及“智慧海洋”建设。

1.4方案编制依据

政策依据

《海洋渔船通导与安全装备及渔港动态管理系统建设项目实施方案》(农渔情函[2016]5号)

《关于下达2019年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算的通知》(财建[2019]175号)

《关于下达渔业岸台基站建设项目补助资金的通知》(甬财政发[2019]1207号)

技术依据

《中华人民共和国海洋环境保护法》(1999年)

《中华人民共和国无线电管理条例》

《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》(YD 5037-97)

中华人民共和国建设部颁布的JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》;

中华人民共和国环境保护局颁布的GB8702-88《电磁辐射防护规定》;

中华人民共和国国家质量技术监督局颁布的GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》;

中华人民共和国国家标准GB9175-88《环境电波卫生标准》;

中华人民共和国国家标准GB950052/95《供配电系统设计规范》;

中华人民共和国国家标准GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;

软件生存周期过程GB/T8566-2001;

软件产品开发文件编制指南GB8567-88。

1.5项目建设目标和周期

建设目标

以宁波市海洋与渔业信息监测中心为项目建设单位,完成5个岸台基站项目建设。选址的位置及主要建设内容见表1-1。

表1-1 岸台基站建设选址地点及主要内容

|

序号 |

选址地点 |

经纬度 |

内容 |

|

1 |

镇海渔政站 |

E121.7250°,N29.9529° |

4米镀锌管基架一座,进出港雷达系统一套 |

|

2 |

奉化栖凤 |

E121.5332°,N29.5164° |

20米角钢塔一座,AIS基站一台,视频摄像机二个 |

|

3 |

奉化南沙山 |

E121.6156°, N29.5365° |

8米镀锌管基架一座,进出港雷达系统一套,微波基站一套 |

|

4 |

象山乌沙山 |

E121.6924°,N29.5247° |

4米镀锌管基架一座,进出港雷达系统一套 |

|

5 |

象山大石门山 |

E121.9344°,N29.6429° |

租赁铁塔公司铁塔,小目标雷达系统一套 |

|

备注: |

以上内容均需5年质保及运维。 |

||

建设周期

项目建设总周期:4个月。

二 建设原则与内容

2.1建设原则

安全可靠

安全可靠是系统建设的首要原则,系统建设应采用成熟、稳定的技术,保证系统安全可靠地运行。充分考虑系统稳定性,保障系统的可用性;建立多层次的安全防护体系,确保系统稳定和数据安全。

先进实用

系统布局从渔港智能化管理的实际需要出发,系统建设与设计采用具有前瞻性、有成功应用基础的定位导航、无线通信、人工智能(AI)以及多源数据融合等技术,力求先进性与实用性的完美统一。

兼容性强

按照国家相关标准,采用雷达、AIS、CCTV视频监控的主流技术,采用开放的体系结构、标准化的接口、实现与各种产品的互联互通,具有良好的扩展性和兼容性。

资源整合

充分利用渔港建设的已有资源,有效整合现有的AIS及固定式定位仪、北斗等船载设备及岸台基站信号,融入渔港渔船综合管理系统。

环保节能

环境保护是当前各工程建设必须遵循的宗旨之一,本项目建设中应充分采用环保节能设备和措施,尽可能减少项目建设对环境的影响,并尽可能利用现有资源。

信息共享

依据农业农村部《部省渔船渔港动态数据交换接口》的要求,规范使用统一的数据交换定义,保证无缝对接部、省、市等相关业务系统,保障信息共享能力。

2.2建设内容

本项目共建设镇海甬江口站(渔船进出港雷达监控)、象山乌沙山站(渔船进出港雷达监控)、象山大石门山站(小目标雷达监控)、奉化栖凤站(AIS基站和视频监控)、奉化南沙山站(渔船进出港雷达监控)共5个岸台基站。具体位置如图2-1所示。

图2-1 岸台基站位置示意图

2.2.1镇海甬江口渔船进出港雷达监控站

镇海甬江口渔船进出港雷达监控站站点选址在镇海渔政站,具体位置如图2-2所示。基站无需用地审批,方便解决设备用电、通信网络问题,其位处甬江拐角处,视野开阔,两侧水道狭长,为渔船进出必经之地。此站点位置岸宽270米,监视斜距580米,为划定渔船进出识别区的理想区域。计划在此基站部署“进出港雷达识别系统”一套,可高效监管进出港渔船,自动记录其进出港状态视频图像,智能识别三无船舶。

图2-2 镇海甬江口站点示意图

2.2.2奉化栖凤AIS及视频站

奉化栖凤AIS及视频站站点选址在奉化栖凤双山临海一侧小山包上,具体位置如图2-3所示。计划在此站点建设20米高角钢塔一座,安装AIS基站一台,网络视频摄像机二个。此站点地势高,视野开阔,用地已与当地政府协商完毕,有市电与通信网络覆盖。此点所临海域为象山港小船传统作业区,在此处建设AIS和视频站有利于消除AIS信号和视频监管盲区,提高渔船安全监管能力。同时,该站建设也能满足奉化开展的象山港口门渔船进出港雷达监控站建设的需求,便于小目标雷达、进出港雷达识别系统等设备的安装运行。

图2-3 奉化栖凤站点示意图

2.2.3奉化南沙山渔船进出港雷达监控站

奉化南沙山渔船进出港雷达监控站点选址在象山港内奉化南沙山岛上,具体位置如图2-4所示。此站点位于象山港沿岸中段位置,现属奉化区滨海新区管理委员会管理,基站用地、用电已与该管委会协商,通信网络通过与乌沙山站之间微波通信解决。此站点距象山港中部小德山2900米,之间水域为奉化渔船出海必经之地,是理想的渔船进出港识别区,与象山乌沙山站融合使用可以完整监控进出此水域渔船。计划在此站部署“进出港雷达识别系统”一套,可高效监管进出港渔船,自动记录其进出港状态视频图像,智能识别三无船舶。

图2-4 奉化南沙山站点示意图

2.2.4象山县乌沙山渔船进出港雷达监控站

象山县乌沙山渔船进出港雷达监控站站点选址位于象山西周沿海乌沙山临海小山包上,具体位置如图2-5所示。此站点地势高,视野开阔,基站用地已与当地政府协商,有市电与通信网络覆盖。该点与双德山隔海相望,之间的水域为大船出海必经之地,是理想的渔船进出港识别区。计划在此基站部署“进出港雷达识别系统”一套,可高效监管进出港渔船,自动记录其进出港状态视频图像,智能识别三无船舶。

图2-5 象山乌沙山站点示意图

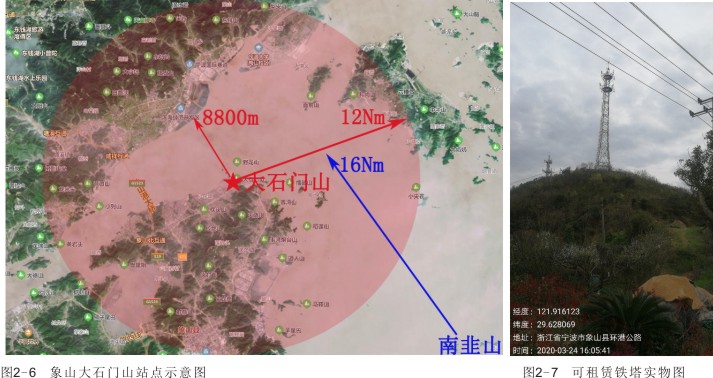

2.2.5象山大石门山小目标雷达监控站

象山大石门山小目标雷达监控站站点选址位于象山贤庠大石门山顶,具体位置如图2-6所示。此站点地势高,视野开阔,山顶现有宁波铁塔公司角钢塔一座(已谈妥可租用),市电及通信网络已接入。该点所临水域为象山港渔船通向大目洋、渔山渔场、大陈渔场的必经之地。计划在此站部署小目标监控雷达系统1套,可有效监控水域内的渔船动态,并与南韭山雷达站形成信号叠加,持续监测渔船动向,以加强渔船安全监管能力。

三 功能要求

3.1进出港船舶智能识别(甬江口、乌沙山、南沙山)

甬江口、乌沙山和南沙山两三个站点建设进出港雷达识别系统,依据地形地貌特点划分进港识别区、出港识别区和拍照区。雷达目标、视频、AIS等多源数据可实时上传至信息中心,方便在海图上跟踪显示,对于来自不同信号源的相同目标,能够提供融合显示功能,智能识别和研判船舶身份,提升“三无、套牌渔船”的治理能力。

雷达与视频可联动控制,由雷达引导监控摄像头对进出港船只进行跟踪和自动拍照记录。

3.2小目标监控雷达系统(大石门山)

在大石门山建设小目标监控雷达系统,实现对雷达监控水域内小目标主动监控,雷达、视频、AIS等数据可实时上传至信息中心,方便在海图上跟踪显示,并与南韭山雷达站数据融合、接力,提升船舶持续监管能力,精准掌控船舶动态。

3.3视频监控

各岸台基站的视频摄像机,优先接入渔港渔船综合管理平台,中心已建设的视频监控系统也可实现远程监控调度,弥补象山港内的视频监管盲区,扩大渔船视频监管水域范围。

3.4船舶AIS信息实时收集上报

5个岸台的AIS基站可接收船舶AIS信息,利用网络链路实时上报至中心,以供记录、统计、查询、溯源分析,提高了AIS监控覆盖范围。

3.5数据共享能力,无缝对接已建设系统

按照《部省渔船渔港动态数据交换接口》要求,使用标准规范的数据封装,方便后续业务和各类应用的数据上报和查询,以衔接市级、省(部)级平台的功能需求,实现数据资源共享共用,并实现与现有系统的无缝对接。

3.6系统工作状态监视与故障告警

数据融入中心已有或在建的系统后,雷达工作状态、视频工作状态、系统供电状态、通信工作状态等状态可实时查询,一旦出现故障,系统实时提醒工作人员及时维护。

3.7微波通讯(南沙山)

南沙山站点所处海岛没有运营商通信网络,如果选用4G网络通信,数据流量大、网络使用资费高。南沙山与间距最近的乌沙山站点之间6800米,采用微波对射高速接入乌沙山站点的专线网络,带宽资源也满足业务需求。考虑雨衰等因素,为保障通讯顺畅,确保通讯质量,本项目选择有效距离为15公里的微波通信设备。

四 技术要求

4.1角钢铁塔要求

在奉化区栖凤站建设一座角钢塔,技术要求如下:

|

序号 |

项目 |

指标 |

备 注 |

|

1 |

高度 |

20米 |

|

|

2 |

抗风 |

≥14级 |

|

|

3 |

设备承重 |

500kg |

|

|

4 |

设备平台面积 |

≥6平方米 |

|

|

5 |

避雷 |

全部设备覆盖在避雷范围内 |

|

|

6 |

使用寿命 |

10年 |

正常保养情况下 |

|

7 |

其它要求 |

中标单位须提供实施方案和有相应资质单位出具的地勘报告。 |

|

具体见招标文件