招标内容及要求

一、项目背景

蓝色海湾整治行动项目是我国海洋领域生态文明建设的重大举措之一,由财政部和自然资源部联合组织开展,旨在加快推进海湾综合整治和生态岛礁建设,推动海洋生态环境质量有效改善。

加快开展蓝色海湾整治行动,遏制生态环境恶化的趋势,是改善海洋环境质量,提升海岸、海域和海岛生态环境功能,维护海洋生态安全的需要,对于沿海城市经济社会可持续发展具有非常重要的意义。开展蓝色海湾整治行动的城市,主要是促进近海水质稳中趋好,受损岸线、海湾得到修复,滨海湿地面积不断增加,围填海规模得到有效控制;在具有重要生态价值的海岛实施生态修复,促进有居民海岛生态系统保护,逐步实现“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”的海洋生态文明建设目标。到2020年,蓝色海湾工程将重点治理污染严重的16个海湾,推进50个重点小海湾的整治修复,大大提升我国海洋环境生态保护与建设能力。

2016年,国家海洋局、财政部安排中央资金25.9亿元,支持沿海18个地区率先开展蓝色海湾整治行动,温州市洞头区成为全国首批8个试点城市之一。2017年5月、11月,洞头通过国家海洋局中期检查和第二次现场检查,项目建设进展排名全国蓝色海湾试点城市第二。2018年1月24日央视《焦点访谈》节目以“修复蓝色海湾”为主题的海洋生态宣传报道,东岙沙滩整治修复项目作为主要典型受到点赞。2019年4月,由于洞头蓝色海湾整治修复项目的优异表现,财政部、自然资源部授予温州洞头第二批“海岛和海域保护资金”(蓝色海湾行动方案项目资金)。项目实施“破堤通海、生态海堤、十里湿地、退养还海”等重大海洋生态修复工程。

- 项目内容

标段一:洞头霓屿红树林湿地蓝碳监测和功能研究

一、研究背景

全球气候变化是关乎人类生存和各国发展的重大问题,是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一。气候变化主要源于人为排放的温室气体,CO2和CH4是大气中最重要的两种温室气体。化石燃料燃烧是温室气体排放的主要来源,人为排放的CO2一部分停留在大气中,另一部分被陆地和海洋生态系统吸收,形成了当前的陆地碳汇(1.5 Pg C yr-1)和海洋碳汇(2.3 Pg C yr-1), 剩余4.0 Pg C yr-1停留在大气中(IPCC,2013)。增加海洋碳汇和陆地碳汇,可以有效减少大气中CO2浓度,从而减缓全球。气候变化。在碳汇及其相关的碳循环研究中,海洋碳汇和陆地碳汇研究比较深入,但是对于海陆交界处,即受潮汐影响的海岸带生态系统的碳汇功能研究才刚刚起步。

海岸带蓝碳被定义为海岸带盐沼湿地、红树林和海草床等海岸带植物固定的碳(Mcleod等,2011; 章海波等,2015; Howard等,2017;唐剑武等2018)。海岸带蓝碳是生物多样性最丰富,生产力最高、生态服务功能最大的湿地生态系统,也是最为敏感与脆弱的生态区域。红树林是热带、亚热带海岸潮滩上由红树科植物为主组成的一种特殊植被类型,拥有强大根系,是海岸防护林体系的第一道防线,是海边鸟类、鱼虾的重要栖息地,从而维持海岸带生态平衡(林鹏,2001)。最近,学者们开始注重研究红树林湿地碳储量及碳汇能力,并进一步探索红树林湿地碳循环过程及其调控机制,从而对红树林湿地进行合理的保护和利用。人类活动破坏红树林蓝碳生态系统,但通过保护和恢复能够增加蓝碳碳汇功能,以作为减缓气候变化的重要手段。

洞头堤坝的大面积红树林移植,在理论上验证了随气候变暖,红树林北移并大面积繁衍的可能性;在应用上可以利用红树林固沙保堤、增进生态系统多样性和功能、提供鸟类和鱼虾的栖息地,同时,能增加蓝碳碳汇及碳汇价值,增加湿地的有机质含量,恢复湿地生态系统并增加生态系统服务功能。

二、研究目标和内容

研究目标是监测红树林的碳收支动态变化,评估碳汇能力,研究红树林带来的相应生态系统服务功能。

1、搭建碳通量涡度相关塔

通过涡度相关法观测红树林移植区二氧化碳(CO2)通量,开展长时间序列温室气体通量研究,获取CO2通量的日际、季节和年际变化。

2、CO2/CH4原位监测

通过原位静态箱法监测红树林土壤和光滩的CO2 和甲烷(CH4)排放通量及空间差异,定量分析不同下垫面的温室气体排放差异。

- 红树林的生长量测定

采样测定研究区域内红树林生长量(高度/直径)、死亡率、生物量、叶绿素浓度、物候等指标。

- 土壤碳储量监测

测定红树林种植区内土壤的碳氮磷时空动态变化。

5、红树林碳收支平衡核算

通过红树林生物量、CO2/CH4排放通量和土壤碳含量综合分析,核算洞头移植红树林的碳汇功能与收支平衡。

6、规划设计未来洞头红树林种植地域、面积、密度,提出将红树林纳入碳交易市场的设计方案。

标段二:温州市蓝色海湾整治行动项目监测评价

为掌握海岸带、滨海湿地和海域海岛生态修复进展和修复效果,为“蓝湾指数”评价和“蓝湾旅游指数”预报提供基础数据源,为评价项目绩效提供依据,同时也为5-10年后项目生态修复后评估提供基础资料,需开展全程跟踪监测与评价。

本次监测评价范围包括蓝湾二期工程和部分蓝湾一期工程,监测评价时间为蓝湾二期工程实施的2020~2021年(如遇温州市蓝色海湾整治行动项目延期,原则上监测时间自动延期)。

1.1工程进展监测

(1)收集施工前后区域内地形资料、遥感影像、历史照片;

(2)采用无人机航测、现场监视、RTK测量、沉积物监测、调访等方式监测沙滩修复施工进度、长度、面积、泥化、流失率;

(3)利用卫星遥感、无人机航测、RTK、现场拍照、摄像等方法监视监测堤坝生态化建设工程施工进度、位置、长度、面积。

1.2海岸带生态修复效果评估

(1)运用美景度评价法等景观评价方法对海岸带生态修复后景观效果进行评价;

(2)参照《围填海工程生态海堤建设标准》等,从提高自然岸线保有率、增强海岸灾害防御能力、恢复岸线生境的生物多样性和生态功能等方面对海堤生态化建设效果进行评价;

(3)参照《海滩质量评价与分级》等,综合运用沉积物分选度、海滩蚀积状态、污水排放等质量指标,游客增加量和旅游收入等经济效益指标对沙滩修复效果进行评价。

2.1工程进展监测

(1)收集施工前后区域内地形资料、遥感影像、历史照片;

(2)采用无人机航测、现场监视、RTK测量等方式监测红树林湿地生态修复施工进度、面积;

(3)采用无人机航测、现场监视、RTK测量等方式监测桥梁、生态海沟建设的进度及长度。

2.2生态海沟水下地形监测

对破堤通海处平行灵霓大堤方向、垂直大堤方向各开展水下地形监测。

2.3 生态海沟水动力监测

潮位站布设:布设5个潮位观测站。定点海流观测、综合站实时在线监测生态海沟海域水文要素变化观测,走航观测断面现场观测。建立瓯江口-洞头海域潮流数值模型,对蓝湾二期工程前后潮位、潮流进行数值模拟。

2.4 鱼虾类洄游通道监测

生态海沟形成后,在海沟内布设测站监测鱼卵仔鱼;并放置定置张网监测游泳动物。

2.5 潮间带生物监测

在红树林种植区布设断面;在破堤通海沿海堤侧的南北区布设断面;在生态修复区和非修复区(对照区)布设一条断面。在原蓝湾一期东岙设置断面。

2.6 湿地鸟类资源监测

在红树林种植区和非种植区沿岸各设样线,进行鸟类种类和数量监测。

2.7 滨海湿地生态修复效果评估

(1)通过生态海沟周边水下地形监测和水动力监测,特别是生态海沟形成后的游泳动物、鱼卵仔鱼的变化,评估破堤通海对增加潮通量、恢复鱼类洄游通道的生态修复效果。

(2)收集红树林种植后种类、密度、盖度等相关数据,结合红树林种植区潮间带底栖鱼类和贝类监测结果,依据《红树林植被恢复技术指南》对红树林湿地生态系统的修复效果进行评价。

3.1 工程进展监测

(1)收集施工前后区域内地形资料、遥感影像、历史照片;

(2)利用卫星遥感、无人机航测、RTK、现场拍照、摄像等方法监视监测受损岛体绿植化修复工程施工进度、位置、长度、面积;

3.2 疏浚海域地形监测

结合工程疏浚,以收集工程疏浚时施工方开展的水下地形监测资料为主,必要时开展监测。

3.3 疏浚海域水文监测

开展长期潮位观测,定点海流。海流观测在工程后与前期调查对应月份开展海流观测。潮位监测在走航监测对应月份进行。

3.4 疏浚前后生态环境监测

在疏浚区域均匀布设水质、沉积物、海洋生物站位,站位布设时应选择在养殖饵料投放密集处设站采样。

3.5 海岛海域生态修复效果评估

(1)通过海域疏浚前后水下地形、水动力、生态环境的变化,评估疏浚对养殖海域的生态修复效果;

(2)利用卫星遥感影像,结合实地调查结果,对修复的岛体植被生境进行分类,记录生境变化、植被长势及病虫害等情况,根据《海岛生态整治修复技术指南》,评估受损岛体绿植化修复效果。

在工程区域周边约15km范围内开展海洋生态系统监测,共布设水质测站21个。水质测站中,12个沉积物测站,16个生物测站。

继续开展温州市蓝色海湾整治一期项目水质在线监测系统运行维护;为蓝湾旅游指数预报分析提供实时数据。

对现有信息制作发布系统进行优化升级,增加温州蓝湾旅游指数预报产品智能化制作、发布和推送等业务功能。改造升级现有管理平台环境,使平台在功能使用上操控便捷,易于维护。

1、构建业务化的信息制作发布平台,实现温州蓝湾旅游指数评价及预报工作的智能化和信息化水平。

2、掌握项目海岸带、滨海湿地和海岛海域生态修复进展,评估项目生态修复效果,为项目检查、考核、验收提供必要的技术支持。

3、编制完成《温州市蓝色海湾整治行动项目监测资料汇编》、《温州市蓝色海湾整治行动项目监测评价工作简报》、《温州市蓝色海湾整治行动项目监测评价总报告》,为5~10年的生态修复后评估积累基础数据。

标段三:蓝色海湾洞头区海滩整治修复工程后监测评价

一、 项目内容、目的和要求

1、项目内容

1.1修复海滩后监测

对6个海滩养护修复工程开展工程后监测,其中东岙沙滩修复工程、沙岙沙滩修复工程、凸垄底卵石滩修复工程、韭菜岙沙滩修复工程等4个已经完成的海滩修复工程(海滩位置见图2-1),监测内容包括:剖面地形和沉积物等。剖面设置数量:东岙沙滩不少于3个剖面、沙岙沙滩不少于2个剖面、凸垄底卵石滩不少于3个剖面、韭菜岙沙滩不少于9个剖面,合计剖面数量不少于17个;监测频次为每年2次~3次地形和沉积物监测(含台风后加测),合计监测2年;监测期内水下剖面监测不少于2次,沉积物监测频次不少于2次,沉积物采样数量不少于160个(其中潮间带沉积物约100个、潮下带沉积物约60个)。2020年新建设的2个海滩修复工程位置见图2-2,设计监测剖面数量不少于8个,首次监测为竣工验收后一个月内实施,合计监测时长为1年;其中潮间带剖面监测不少于4次(每个季度1次,台风后加测1次);监测期内水下剖面监测不少于2次;沉积物监测频次不少于2次,沉积物采样数量不少于64个(其中潮间带沉积物约40个、潮下带沉积物约24个)。

1.2 后监测评价报告编制

根据后监测数据,结合工程设计资料,分析评价监测周期内各个修复海滩地形地貌演变特征,并编制海滩修复工程后监测评价报告。

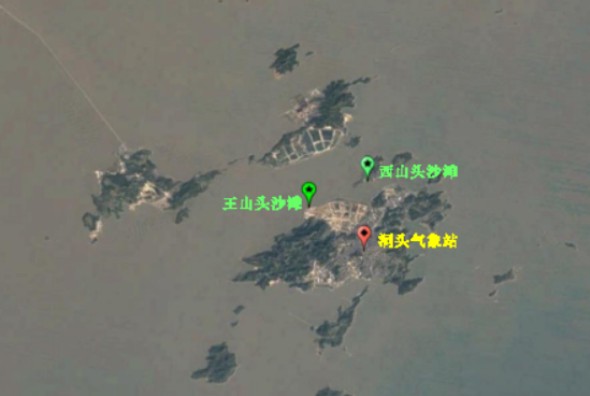

图2-1 拟监测已完工修复海滩位置示意图

图2-2 拟监测新修复海滩位置示意图

(图中王山头、西山头为两个新修复沙滩位置示意)

三、任务指标

标段一:洞头霓屿红树林湿地的蓝碳监测和功能研究

1、搭建碳通量涡度相关塔1座,可长期自动稳定观测红树林的CO2排放通量, 获取CO2通量的日际、季节和年际变化;同时,通过原位静态箱法监测红树林土壤和光滩的CO2 和CH4排放通量及空间差异,定量分析不同下垫面的温室气体排放差异。

2、洞头霓屿红树林湿地的蓝碳监测和功能研究报告1份;

3、和采购单位共同发表核心期刊论文2篇。

标段二:温州市蓝色海湾整治行动项目监测评价

1、温州市蓝色海湾整治行动项目监测评价工作方案研究报告1份,报告内容详见项目内容。

2、和采购单位共同发表核心期刊论文2篇。

3、完成温州市蓝色海湾整治行动前中后期影像资料收集分析。

4、建设综合站实时在线监测系统。水质在线监测采用岸基在线监测系统,主要内容包括在线监测系统集成、安装调试、运行维护等,监测要素包括水温、盐度、溶解氧、叶绿素和浊度共 5 项;水文在线监测采用浮标监测系统,主要内容包括在线监测系统集成、安装调试、运行维护等,监测要素包括水温、盐度、悬沙、潮汐、海流共 5 项。

5、优化蓝湾旅游指数信息制作发布平台,实现温州蓝湾旅游指数评价及预报智能化和信息化,及时响应采购单位实时监测数据的需求。

标段三:蓝色海湾洞头区海滩整治修复工程后监测评价

1、温州市蓝色海湾整治行动项目修复沙滩后监测评价报告1份。

2、和采购单位共同发表核心期刊论文1篇。

四、其它要求

- 工作进度:标段一实施期限为一年,于2021年6月底前完成并提交完成研究报告等任务指标;标段二项目实施期限为一年(如遇温州市蓝色海湾整治行动项目延期,原则上监测项目自动延期),项目内容需于施工结束后半年内完成并提交研究报告等任务指标资料;标段三项目实施为两年,项目成果报告于2022年6月底前完成并提交。

2、付款方式:

合同签订后一个月内,采购人支付中标人合同总价50%的预付款;在中标人完成课题任务并通过甲方验收后,采购人支付中标人合同总价50%。